Presentazione

Il programma è dedicato al repertorio cameristico ottocentesco per pianoforte e archi, in particolare a due brani di grande respiro e genialità composti da due autori di nazionalità e stile assai diversi in due città ben più vicine tra loro: Firenze e Pisa. Con i concerti di musica da camera organizzati dalla celebre “Società del quartetto” nel corso dell’ottocento, si sviluppa a Firenze una rinnovata cultura per questo tipo repertorio, in una Italia appena unita nella quale è invece il repertorio operistico ad attrarre maggiore pubblico. In questo vivace contesto si producono opere come il primo brano proposto in programma: il Quartetto n.5 in si minore per pianoforte e trio d’archi di Giovacchino Maglioni (1808-1888), valente compositore stimatissimo all’epoca, oggi quasi completamente dimenticato, ricordato principalmente per la sua attività di organista e docente al Conservatorio di Firenze. Il quartetto, il cui autografo è conservato nella Biblioteca del sopracitato conservatorio , è stato rinvenuto, trascritto e studiato da Sara Galanti, violista e violinista toscana.

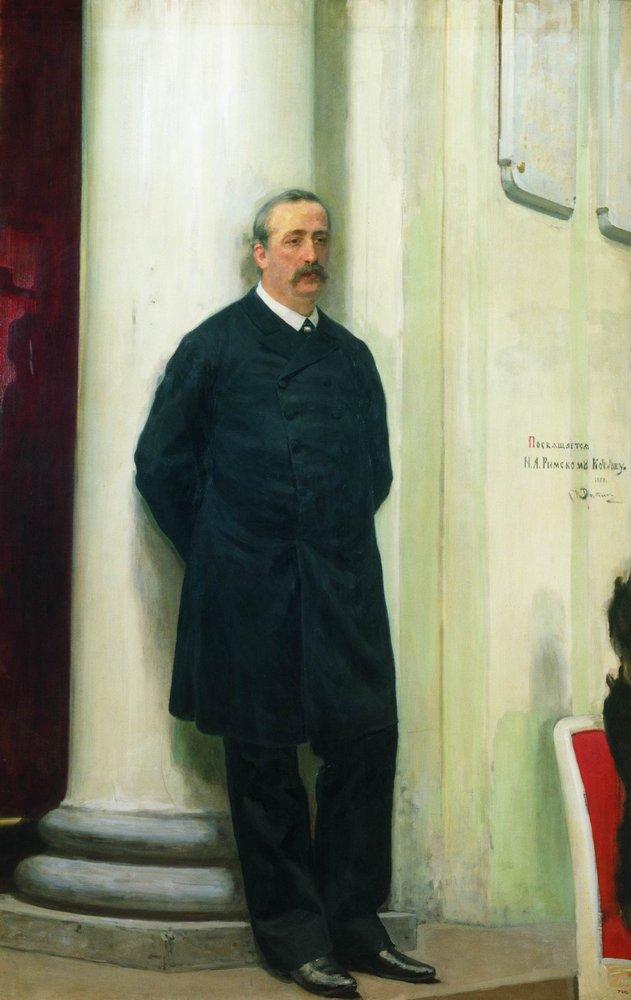

L’edizione critica da lei curata è stata oggetto anche di una trasmissione radiofonica su Rete Toscana Classica nel 2024. I primi tre movimenti del quartetto sono stati composti nel 1878 mentre il quarto, sorprendentemente, è stato «terminato [il] 22 luglio 1880», ben due anni dopo. Nel panorama italiano dell’epoca, è raro imbattersi in una composizione scritta per questo organico. Il quartetto, di grande difficoltà esecutiva ed interpretativa, denota un notevole valore compositivo e testimonia una apertura dell’autore verso la musica da camera dei compositori d’oltralpe da Beethoven in poi. Non mancano poi curiosità ed unicità, come il «Cicaleggio», titolo dello spiritoso terzo movimento. Il quartetto sarà a breve pubblicato a cura dell’Accademia Perosi di Biella. Nella seconda parte del concerto è presentato al pubblico il Quintetto in do minore per pianoforte e archi di Aleksandr Borodin (1833-1887). Grande musicista russo (celebrato al tempo soprattutto per l’opera Il principe Igor) ma anche notevole scienziato di professione, Borodin trascorse un lungo soggiorno a Pisa tra l’inverno del 1861 e l’estate del 1862. A Pisa giunse da Heidelberg, dove si era recato per approfondire i suoi studi nel campo della chimica. Lì aveva conosciuto la giovane e brillante pianista russa Ekaterina Protopopova, che divenne presto sua promessa sposa. La giovane era affetta da tubercolosi, per la quale i medici le consigliarono di recarsi in Italia per godere di un clima più salubre. I due innamorati si recarono quindi a Pisa, dove Borodin lavorò e approfondì le sue ricerche nel laboratorio dei chimici Sebastiano De Luca e Paolo Tassinari, pubblicando successivamente tre articoli inerenti alle sue scoperte. Si sa inoltre che Borodin prese parte anche alla vita musicale cittadina, suonando il violoncello nell’orchestra del teatro conosciuto oggi con il nome di Teatro Rossi. Borodin compose il quintetto in do minore tra Maggio e Giugno del 1862, poco prima di lasciare definitivamente Pisa, probabilmente pensando alle abilità pianistiche della fidanzata. Il brano è considerato come uno dei lavori più importante del suo primo periodo creativo; l’opera, nella quale si avverte lo spirito del più celebre Mendelssohn, presente comunque elementi melodici di forte ispirazione russa che saranno alla base delle sue creazioni successive. Il quintetto è suddiviso in tre movimenti: Andante, Scherzo, Allegro moderato. Il tema d’apertura ha il carattere di un canto melismatico russo, sul quale, variato e ripetuto, Borodin costruisce l’intero primo movimento. Lo scherzo successivo inizia con un soggetto vivace introdotto dalla viola che sembra iniziare una fuga; appare poi un secondo tema dal carattere più sentimentale, dall’andamento quasi rapsodico. Ritorna il tema della fuga che si espande e poi si spegne improvvisamente sul pizzicato degli archi. Il movimento finale presenta una malinconica melodia prettamente russa, sviluppata con continue variazioni metriche, a volte appena percettibili, fino alla maestosa conclusione finale. Note di sala di Gabriele Bracci e Sara Galanti